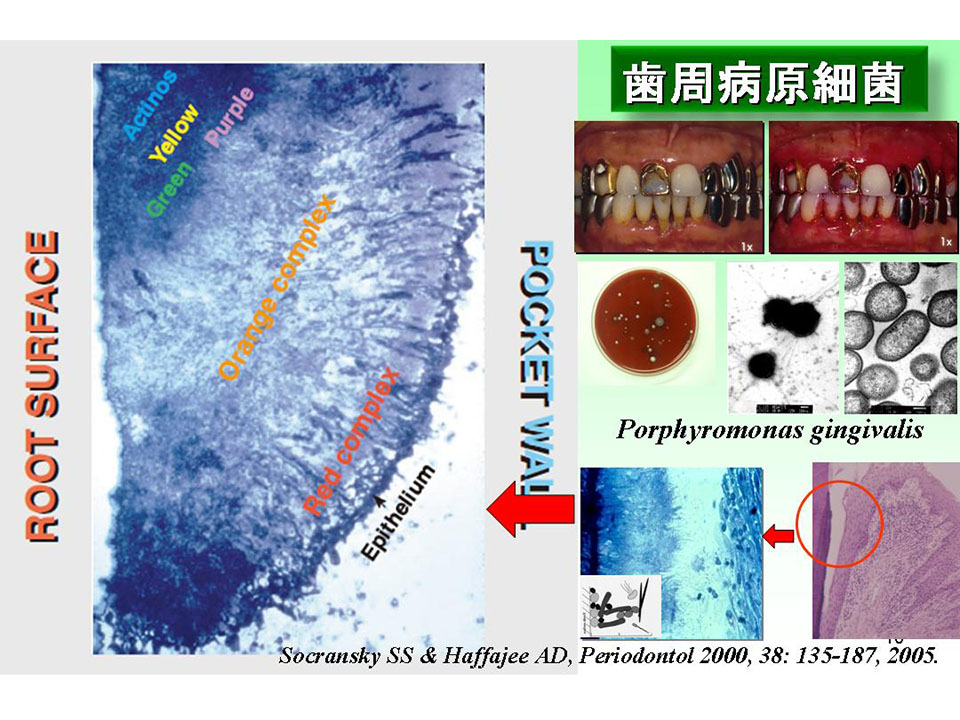

周病の病因を見ていきましょう。細菌感染のひとつですから、歯周病原細菌が注目されます。歯と歯茎の間の溝、すなわち歯周ポケット内を見ると、歯の表面に厚い層をなしてプラーク(バイオフィルム)が付着しているのが分かります。これを拡大すると、歯周ポケット上皮表面から歯根表面にかけて、しっかり沈着物や付着物があるわけです。この細菌叢は、Red complex、Orange complex、green、yellow、purpleと色分けされています。なぜ色分けされているかと言うと、細菌のグループがしっかり分かれているからです。これまでの研究の結果、歯周病に関連する細菌は、いずれもグラム陰性偏性嫌気性が主体だと分かってきています。

記事一覧

医療IT化等への見解まとめる

第11回理事会が2月20日(木)、歯科医師会館で開催され、平成27年4月診療分からオンラインまたは電子媒体による請求に原則移行しなければならない状況等に鑑みて、「医療IT化政策及びレセプト電子化に対する日本歯科医師会の現時点での見解」を決定した。日歯は医療の質の向上を目的とした医療IT化推進の観点から、対象医療機関ができる限り円滑に電子請求に移行できるように対応する。

日歯広報 3月5日

柏地域医療連携センター 在宅医療を支援、きょう稼働 開所式

4月1日から稼働する在宅医療支援の中核拠点「柏地域医療連携センター」(柏市豊四季台1)の開所式が31日、行われた。市福祉政策室(在宅医療支援担当)と柏市医師会、柏歯科医師会、柏市薬剤師会の3師会がセンターに入り連携。退院したばかりで不安を抱える患者に在宅医や介護のケアマネジャーらを紹介し、在宅での医療・介護の普及のための先進的な取り組みを実践する。医師の負担軽減を図る主治医・副主治医態勢を導入すると同時に、地域内に24時間在宅医療を行う「在宅療養支援診療所」も増やしていく。

センターは鉄骨2階建ての建物(敷地面積約1000平方メートル)。3師会と、学術的な支援をした東京大学高齢社会総合研究機構が合計約2億5000万円を支出して建設し、柏市が管理・運営する。式典で秋山浩保市長は「日本が抱える高齢化社会に対し一つのアプローチになる」と話した。

毎日新聞社 2014年4月1日(火) 配信

女児死亡で元歯科院長起訴 喉に脱脂綿、業過致死罪

埼玉県新座市の歯科医院「にいざデンタルクリニック」(閉院)で2010年6月、治療中だった女児=当時(2)=の喉に脱脂綿を詰まらせて死なせたとして、さいたま地検は28日、業務上過失致死罪で無職亀田幸子(かめだ・さちこ)・元院長(41)=青森県五所川原市=を起訴した。

起訴状などによると、同年6月13日、抜けそうになった女児の上前歯を固定する治療中、上唇と歯茎の間に挟んだ円柱状の脱脂綿を口の中に落下させて気道に詰まらせ、窒息による低酸素脳症で女児を死亡させた。

女児が泣きながら激しく呼吸していた上、唇が小さくて脱脂綿が固定されにくかったのに、指で押さえるなど必要な措置をせずに治療を続ける過失があったとしている。

埼玉県警は10年12月、業務上過失致死容疑で書類送検していた。さいたま地検は「医療事故で難しい事案なので、時間をかけて調べた」とコメントしている。

女児の両親は昨年4月、元院長らに約7800万円の損害賠償を求めて、さいたま地裁に提訴し係争中。

「歯っぴいライフ」バックナンバーあります

歯科保健啓発活動の一環として、道民向けリーフレット

「歯っぴいライフ」を各会員医療機関に配布させていた

だいております。

下記リーフレットのシリーズについてはバックナンバーが

ございますので、ご希望の方は号数と希望部数を事務局

事業課(011-231-0945)までご連絡くださいますようお願い

申し上げます。

なお、希望多数の場合、先着順とさせていただきますので、

予めご了承ください。

●「歯っぴいライフ」バックナンバー

第32号「定期健診で守ろう!自分の歯」

第35号「がん治療と口腔ケア」

第36号「憧れの小顔エクササイズ」

第37号「口臭、大丈夫ですか?」

第38号「頭も体も元気でいこう」

別 冊「フッ素で歯ヂカラUP!」

※各号の内容は右記URL http://www.doushi.net/topics.php

より確認ができます。

※第30号、31号、33号、34号、39号、40号、41号につきましては、

バックナンバーはありません。

歯科医療機関に係る消費税Q&Aについて

本年4月から消費税が5%から8%に引き上げられることに伴い、歯科

医療機関においても消費税増税への対応が必要となってまいります。

これまで、日歯税務・青色申告委員会において検討され、今般、日歯

嘱託税理士、国税庁の協力を得ながら取りまとめられ、日歯HPに掲載

されましたのでご活用願います。

なお、記載以外の個別具体的事例につきましては、関与税理士または

所管の税務署にご確認願います。

「歯科医療機関に係る消費税Q&Aについて」

日本歯科医師会税務・青色申告委員会(平成26年3月)

http://www.jda.or.jp/member/c0143#d001847

歯科医が主人公の漫画 ご存知ですか?

ほたる~真夜中の歯科医~(1) (ニチブンコミックス) 高田靖彦 (著)

『歯の痛みだけでなく、その裏側にある「暮らしの傷み」も治療する!!

誰よりも患者の痛みを知る男、本日も夜間診療中!』というキャッチ

フレーズで別冊漫画ゴラク(毎月25日発行、日本文芸社)に連載中の

漫画、先日、単行本の第一巻として出版された。

ほたる歯科の保太留脩(ほたどめ おさむ)は夜間診療専門の歯科医、腕

前はピカイチだが、口が悪くて無愛想な偏屈者であり、自身も頻繁に

虫歯になる歯科医である。その彼が口腔疾患の治療を通して、多くの

患者の人生に関わって行くエピソードをリアルに表現している。また、

日本で唯一の本格派歯科医漫画であるとともに、漫画ゴラクに連載さ

れている中で唯一、ラブシーン描写の出てこない漫画でもある。

私は話につりこまれて一気に読んでしまった。とても面白い!

さらに、主人公の生き方が渋く連載の長期化を期待してしまった。

漫画ゴラクはちょっとだが、この単行本は待合室に置こうと思う。

皆さんの診療所の待合室にも一冊いかがですか?

厚労省 行政処分を公表

2月27日、厚労省医道審議会医道分科会が開催され、医師32人、歯科

医師13人の行政処分を公表した。厳重注意と保留を除く処分は医師

24人、歯科医師10人で、歯科医師では業務停止3年2人、同2年1人、

同3カ月6人、同1カ月1人となっている。歯科業務停止3年の歯科医師

の2人のうち1人は、無資格者に患者の抜歯や咬合採得、試適などを

させた歯科医師法違反と、診療報酬を不正に支払わせた詐欺で、懲

役2年、執行猶予3年の司法処分。もう1人は診療報酬の不正請求を数

回にわたって行い、詐欺で懲役1年6カ月、執行猶予4年の司法処分、

保険医等取消処分を受けている。

また、北海道厚生局も3月3日、道内2歯科医療機関の保険医指定取り

消し処分を公表した。

過去ログ

- 2026年02月 (17件)

- 2026年01月 (31件)

- 2025年12月 (26件)

- 2025年11月 (24件)

- 2025年10月 (26件)

- 2025年09月 (20件)

- 2025年08月 (22件)

- 2025年07月 (21件)

- 2025年06月 (12件)

- 2025年05月 (13件)

- 2025年04月 (5件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)