厚生労働省のエイズ動向委員会の報告によりますと、2008年の1年間に国内

で新たに報告されたHIV感染者数は1,113人、発症患者は432人で、いずれも

過去最多でした。

両者の合計は1,545人(男性1,442人、女性103人)で、発症患者数以外は6年

連続で最多を更新しています。

新たな感染者は男性1,049人、女性64人。年代別では10代19人、20代329人、

30代424人、40代201人、50代以上138人、不明2人。20代と30代で全体の7割近く

を占める一方、50代以上が2割強も増えています。

一方、保健所などで検査を受ける人も増加しており、抗体検査を受けた人は

17万7,156人で前年より約2万3,000人増えています。

記事一覧

「HIV感染者数」 厚生労働省

「卒業のネバーエンディングストーリー」

桃のお節句が過ぎて一段と春めいてきたこの頃なのに、幼稚園児のヒナタ君

はなんだか元気ありません。気になって本人に聞いたら、なんと恋わずらい。

大好きな女の子と進学先の小学校が違うため、あともう少しでお別れなのだそ

うです。

幼いこどもにとっては今がすべて。その女の子がどんな子で、二人がどんな

に仲良しで、どうして離れなくてはいけないのかを一気にしゃべった後、口元

をギュッと結んだヒナタ君。

大好きな人と別れる日が迫ってきて、ヒナタ君は不安でしかたないのでしょ

う。だから、今起きていることの一つひとつが胸にしみる……。「そうか、悲

しいね」とだけ答えたら、ヒナタ君はポロッと大粒の涙をこぼして、うなずい

てくれました。

コラムニスト 鈴木 百合子

☆ 続きはこちらからご覧いただけます。

http://www.gcdental.co.jp/column/vol156.html?utm_id=090304

「訪日外客数」 日本政府観光局

日本政府観光局(JNTO)は、2008年の訪日外客数の推計値を算出しました。

上半期に前年同期比10.0%増を記録しましたが、下半期には世界金融危機に

よる景気後退と円高急進の影響もあり同8.8%減でした。

年間では、前年比0.1%増の835万2千人と、過去最高を維持しました。

主要市場のうち、台湾、中国、香港、タイ、シンガポール、豪州、カナダ、

ドイツ、フランスは過去最高を記録しましたが、韓国、米国、英国は前年より

減少しました。

なお、国籍別外客数シェアは、韓国(28.5%)、台湾(16.6%)、中国

(12.0%)、米国(9.2%)、香港(6.6%)、豪州(2.9%)、英国(2.5%)、

タイ(2.3%)、カナダ(2.0%)、シンガポール(2.0%)、フランス(1.8%)

、ドイツ(1.5%)となっています。

また、出国日本人数は、2年連続で前年を下回り、前年比7.6%減の1,598万7千

人で1998年以来の低水準でした。

厚労相が健康長寿6プロジェクト案を提示―諮問会議

舛添要一厚生会議で、舛添厚労相は「成長戦略について(健康長寿)」と題した資料を提出。医療・介護分野を「新たな成長市場」と位置付け、▽地域医療強化プロジェクト▽介護基盤強化プロジェクト▽医療・介護人材育成サブプロジェクト▽新技術イノベーションプロジェクト▽地域再生・活性化サブプロジェクト▽少子化対策プロジェクト―の6プロジェクト(すべて仮称)をパッケージで推進することで、「医療、介護、子育て支援などの機能強化を図り、国民の健康長寿を支えるサービスを確立し、新たな産業・雇用の創出につなげる」と提案した。

地域医療強化プロジェクト案では、▽地域医療機能の強化・再編(地域医療ネットワークの構築や機能分化・連携、資源の集中投入、在宅医療・在宅介護の充実)▽救急等対策の推進(救急・周産期・小児医療などの体制整備、病院耐震化などによる災害時の診療機能確保)▽医師不足への対応(医師養成数の拡大、医師派遣の強化、チーム医療の推進、医師事務作業補助者の設置推進など)―などが盛り込まれた。

介護基盤強化プロジェクト案では、▽介護機能強化(在宅サービスと施設サービスの充実、介護サービス基盤整備、医療との連携)▽介護人材不足への対応(介護報酬改定などを通じた処遇改善)―など。

医療・介護人材育成サブプロジェクト案では、▽医療人材の確保(医師と医療関係者との協働、医療機関の雇用管理の促進、看護師資格の取得促進、離職中の看護職員の再就職促進)▽介護人材の確保(キャリアアップ・スキルアップに向けた仕組みづくり、修学資金貸し付け、離職者訓練などによる就労・能力開発などの支援)―など。

新技術イノベーションプロジェクト案では、▽創薬・治験イノベーション(バイオベンチャー企業などによる医薬品・医療機器開発のための治験の実施支援、希少疾病対象の新薬、新医療機器の研究開発促進、審査体制・安全対策の強化)▽生活支援機器開発・実用化(生活支援ロボット、福祉用具の研究開発・実用化支援、認証・性能評価体制の整備)▽IT技術の活用(社会保障カード活用の検討、地域の診療情報連携の推進)▽認知症、難病、がん治療などの研究支援―など。

地域再生・活性化サブプロジェクト案では、▽高齢者の住まいの安心確保(住宅支援や地域施策との連携強化、バリアフリー化推進)▽生活支援サービス市場の創出(要介護高齢者を対象とした生活支援サービス、元気な高齢者を対象とした健康増進サービス)―など。

少子化対策プロジェクト案では、▽地域で子育てを支えるサービスの拡充(保育サービスなどの整備、すべての家庭に対する子育て支援の充実)▽保育士などの人材育成▽子育て支援サービスを一元的に提供する新たな制度体系の構築―など。

成長戦略については今後も審議を続け、月内に取りまとめる予定だ。

労働相は、3月3日に開かれた政府の経済財政諮問

更新:2009/03/04 17:04 キャリアブレイン

雛祭(ひなまつり)

毎年3月3日に雛人形を飾り、桃花や雛菓子を供えて、白酒で祝う習俗で、「桃の節供」ともいう。婦女子主体の祭りで、男子の五月節供と対置されてもいるが、雛人形主体の節供習俗の歴史は案外に新しい。江戸時代初頭(1630ころ)に宮廷や幕府で三月節供に雛人形にかかわる行事があった記録が現れ、やがて寛文(かんぶん)年間(1661~73)以降にようやく雛祭の形が定着したとみられる。以後の雛祭は、工芸品としての雛人形の生成発達と関連してしだいに華美な形になり、また都市から農村へと波及していったが、その一般化は明治以降である。江戸時代初期の雛飾りは平壇・立雛の形が主だったらしいが、やがて精巧な土焼きの衣装人形の出現で華麗になり、重ね壇に内裏(だいり)雛以下、官女、大臣、五人囃子(ばやし)、仕丁(しちょう)、雛道具を並べるという形式が固定していき、新生の女児に雛人形を贈る風習も広まった。そして明治以降は、商店の雛人形売り出しがこうした傾向をいっそう推し進めもしたのである。

雑学

子どもが好むおやつは、味が濃く、柔らかく、脂肪分量の多いという特徴があります。子どもが脂肪分を好むのは、動物として高カロリーな栄養源に引きつけられていることのあらわれですが、このような脂肪摂取過多は倹約遺伝子を持つ日本人には、内臓脂肪の堆積をもたらします。インスタントでもよいからダシの香り中心の食生活(和食)を刷り込みましょう。

旬の野菜は、おいしい、たくさんとれる、安い、栄養価が高いといったさまざまな利点がありますが、現在の気候変動をふまえると生産に必要なエネルギーが少ないというメリットがあります。

食における地産地消は、土地でとれたものを土地で食することで、新鮮で、栄養価が損失の少ない状態で頂くことができます。また、環境への不可も少ない(フード・マイレージ=食品の輸送距離が小さい)というメリットがあります。

日本人全員が一粒のご飯を残すと、0.02g×1.3億=2.6t(30kgの米袋87袋分)の残飯となります。現在地球では8億人が飢餓に苦しみ、5秒に1人が飢餓のため死亡しています。

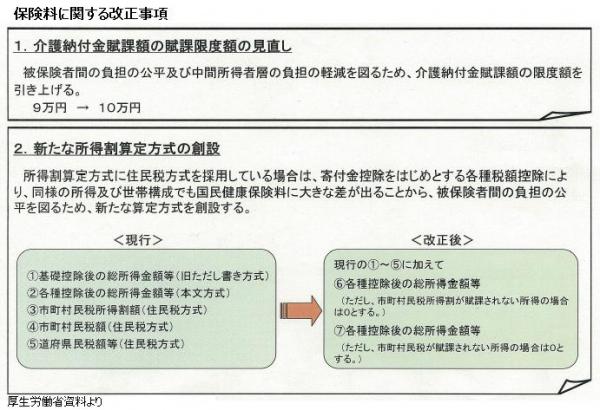

介護納付金賦課限度額、4月から10万円に

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が2月12日に公布された。4月1日から介護納付金賦課額の一世帯当たりの年間最高限度額が10万円となる。このほか、国民健康保険の算定方式に新たな所得割算定方式も導入される。

「タミフル耐性? 今年のインフルエンザ対策は」

もうすぐバレンタインデー。今年は男性から女性に贈る「逆チョコ」が話題

になっているようですね。先日、新宿の某デパートで開催中の「メゾンドショ

コラ」をのぞいたら、不況にも関わらず、予想を越える盛況。おりしも東京地

方はインフルエンザ警報発令中。人混みの中でインフルエンザに感染するのが

心配で、ショーケースの向こうの素敵なチョコに未練をのこしつつ退散したた

め、今年のバレンタイン情報がお伝えできなくて、ごめんなさい。

さて、インフルエンザの予防の基本は、(1)外から帰ったら手洗い・うがい、

(2)室内の適度な加湿・換気、(3)規則正しい生活を送り休養を十分に、

(4)バランスのとれた食事と適切な水分の補給、(5)できるだけ人込みへの

外出を控える、(6)ワクチン接種について、かかりつけ医等と相談。

過去ログ

- 2025年04月 (5件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)