介護報酬との同時改定となった今回の診療報酬改定では、医療と介護の連携の推進も重点課題の一つとなった。新たな要件を満たす在宅療養支援診療所(在支診)や在宅療養支援病院(在支病)の機能を評価し、緊急時の往診や、在宅での看取りを含めた終末期ケアを充実させるほか、医療ニーズの高い在宅患者の増加を踏まえ、訪問看護の訪問回数や対象患者に関する要件を緩和するなど、入院患者が円滑に在宅療養に移行できるよう、医療機関と訪問看護ステーションとの連携も促進する。

記事一覧

北海道・2シーズンぶり、全道でインフルエンザ警報レベル 患者、前週の2倍超

北海道感染症情報センターは10日、全道のインフルエンザ患者報告数が警報レベル(定点医療機関当たり30人)に達したと発表した。全道での警報は新型インフルエンザが流行した09年10月以来、2シーズンぶり。

同センターによると、1月30日~2月5日に道内の定点医療機関から報告された患者数は定点当たり平均42・15人で、前週(20・94人)の2倍超と大幅に増加。全国(42・62人)とほぼ同じ規模の深刻な流行となっている。

地域別では、30保健所管内中18管内で警報レベル、9管内で注意報レベル(定点当たり10人)を超えた。また、29管内で報告数が前週より増加した。

定点あたりの患者数が最も多いのは岩見沢の100・25人で前週の約3倍。50人に達した地域は、57・96人に達した札幌市など計8保健所に上った。

また厚生労働省によると、同じ1月30日~2月5日の間に道内の小中高校、保育所、幼稚園でインフルエンザとみられる症状を訴えた園児、児童、生徒は6526人で、前週の約2・7倍に上った。6日以降も流行は拡大し続けており、道はマスク着用などの感染予防を呼びかけている。

「エイリアン」発言批判 胃ろうめぐり厚労相

腹部に開けた穴に栄養剤を送り込む「胃ろう」措置を受けた患者を「エイリアン」に例えた自民党の石原伸晃幹事長の発言をめぐり、小宮山洋子厚生労働相は7日、閣議後の記者会見で「病気の方、ご家族に不快な思いをさせる言葉の使い方は慎重であってほしい」と批判した。

胃ろうは口から食事を取ることが困難な高齢者や重症の患者に対して行われる人工栄養法。小宮山氏は、2008年に亡くなった父、加藤一郎(かとう・いちろう)元東大学長が、最後の1年間、胃ろう措置を受けていたことを明かし、「胃ろうのおかげで命をつなぐ患者さんがたくさんいる」と強調した。

「エイリアンみたい」 胃ろうに石原幹事長

自民党の石原伸晃幹事長は6日のBS朝日番組で、病院で腹部に開けた穴から栄養剤を送る「胃ろう」の措置を見学した際の感想として「意識がない人に管を入れて生かしている。(病院で)何十人も寝ている部屋を見せてもらった時に何を思ったかというと(映画の)エイリアンだ。人間に寄生しているエイリアンが人間を食べて生きているみたいだ」と発言した。

終末期医療が抱える問題点を説明する意図があったとみられるが、SF映画のエイリアンへの例えは患者家族らの批判を招く可能性がある。

石原氏は同時に「そこで働いている人に感動した。看護師さんたちが、反応はないのに患者に語りかけながら面倒を見ている」と現場の職員の動きを評価したが、「こんなことをやったらお金がかかる。医療はやはり大変だ」と指摘した。

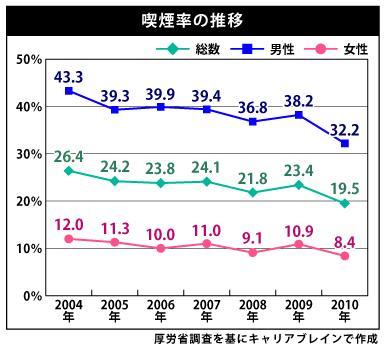

喫煙率初の20%割れ、男女とも最低- 「健康日本21」の目標は12.2%目安に

厚生労働省が31日に発表した2010年国民健康・栄養調査によると、たばこの喫煙率は全体で19.5%(前年23.4%)となり、初めて20%を割り込んだ。男性は32.2%(同38.2%)、女性は8.4%(同10.9%)と、それぞれ低下し、1986年の調査開始以来、最低。厚労省はこの結果を13年度から始まる次の国民健康づくり運動プラン(健康日本21)に反映させる方針で、喫煙率目標は、喫煙者の禁煙意志の割合などを加味して算出した12.2%を目安に設定する。

[人口推計] 平成72年には人口は3割減の8674万人に、2.5人に1人は高齢者

厚生労働省が1月30日に開催した、社会保障審議会で配付された資料。この日は、日本の将来推計人口(社会保障・人口問題研究所)や、社会保障・税一体改革素案(p4-p145参照)、平成24年度予算案(p411-p572参照)などについて報告を受けた。

「日本の将来推計人口」とは、全国の将来の出生、死亡、ならびに国際人口移動について仮定を設け、これに基づいてわが国の将来の人口規模などを推計したもの。今回は、平成22年までの実績値を基にして平成72年までの人口について推計している(p335-p410参照)。

推計結果の一部を見てみると、今後わが国の人口は長期間にわたって減少する見通しであり、平成22年の1億2806万人(国勢調査)から、42年(20年後)に1億1662万人、60年(38年後)には1億人を割って9913万人、72年(50年後)には8674万人になると推計されている。今後50年ほどの間に、4132人減少する計算だ(現行から約3割減)(p337-p338参照)(p350参照)。

また、同推計期間における年少人口(0-14歳)は、22年が1684万人であったが、72年には791万人へと減少。生産年齢人口(15-64歳)は、8173万人から4418万人へ減少すると推計されている。一方、老年人口(65歳以上)は、2948万人から3464万人に増加する見込みだ(p350参照)。

次に老年人口割合を見てみると、22年現在は23.0%であるが、年を追うごとに上昇し、72年には39.9%と約4割に達する。これは、2.5人に1人が高齢者となることを意味する(p350参照)。

平均寿命は、22年に男性79.64年、女性86.39年であったが、72年には男性84.19年、女性90.93年となると推測している(p345参照)(

中央社会保険医療協議会 眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科を狙い撃ち

中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授)が1月30日に開催され、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科関連の生体検査・処理料を引き下げる方針が決定した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。

眼科では静的量的視野検査、調節検査、角膜形状解析検査が、耳鼻咽喉科では鼓膜音響インピーダンス検査とチンパノメトリー、皮膚科では中波紫外線療法がそれぞれ引き下げられる。そのほか、各科について、検体検査実施料を実績価格に合わせて引き下げを行う。

京都府医師会副会長の安達秀樹氏は、これまでコンタクトレンズ関連の点数や、有床診療所でも白内障手術など短期の入院の点数が下げられてきた経緯を指摘、「眼科は本当に狙われすぎ。あまりにも目に余る。行政刷新会議などで財務省が示した各診療科の収支差額は、6月単月だが、年間データで見ると収支差は違う。しかし、ずっと眼科を狙い続けている。こうした風潮には賛成できない」と問題視した。これに対し、厚労省保険局鈴木康裕氏は、「一定の診療科を目的としたわけではなく、点数と実勢価格に差があるものを対象にした」と述べ、あくまでデータに基づく改定であると説明した。

北海道・インフルエンザ流行拡大 7保健所で注意報レベル

北海道感染症情報センターは、今季最多の7保健所管内で、インフルエンザ患者報告数が注意報レベルに達したと発表した。

国立感染症研究所などによると、16~22日に全国の定点医療機関から報告された患者数は、定点当たり平均22・73人で、前週(7・33人)の約3倍。道内でも前週(3・58人)の2倍超の8・44人と急増した。

地域別では、30保健所管内中7管内で、注意報の基準となる「定点当たり10人」を超えた。注意報レベルは、札幌市▽小樽市▽千歳▽滝川▽室蘭▽釧路▽紋別――の各管内で、最多は紋別の18・2人。また25管内で前週の患者数を上回り、流行が拡大している。

札幌市内の小中学校などでは23日以降も、学級・学年閉鎖が相次いでいる。道などは、手洗い、うがいや、ワクチン接種などを呼びかけている。

過去ログ

- 2025年04月 (4件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)