昨日食物の窒息についての講演をしました。

訪問させて頂いているやすらぎのOさん、啓翁舎のみなさんご参加ありがとうございました。レジメが手違いで遅れたことをお詫びします。また、言葉足らずと早口だったので後ろの方は、わかりづらかったかもしれません。すいません。

内容は、

①食物の窒息をさせないためにはどうするか? 家族、施設職員 の基礎知識、食形態、食内容、姿勢の適正、日頃の発生時のた めの訓練

②食物の窒息が起こっているときの対処法:これは、よくHPに載 っています

③食物の窒息が起こった後のやるべきこと:傷害保険、家族への 対応

講演後包括支援センターのKさんと話をしまして。具体的な内 容を今後も御願いします。とのことでしたが元気があるかどう か・・・・

記事一覧

講演会無事終了

日本の医療に約6割が満足 医療の質には満足も、制度には不満

日本医療政策機構は2月8日、日本の医療に関する世論調査の結果を発表した。それによると、日本の医療制度に対して、約6割が満足していることが分かった。この調査は同機構が2006年から毎年行っているもの。

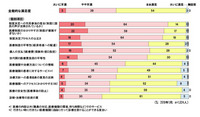

図1●医療制度への満足度

医療全体への満足度を尋ねたところ、「大いに満足」「まあ満足」と答えた人は57%。2006年調査と比較して16ポイント上昇した(図1)。ただし、診断・治療の技術や安全性など、医療の質に対しては高く評価しているものの、「制度決定への市民参加の割合」や「制度の分かりやすさ」、「制度決定プロセスの公正さ」など、制度自体に対してはそれぞれ約8割が不満を感じていた。医療の質については2006年調査時点でも比較的満足度が高く、さらに改善した。一方、医療制度への不満は2006年調査よりも強くなった。

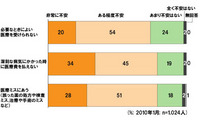

図2●医療の将来に対する不安

一方、医療の将来については、約8割が不安を感じている(図2)。医療費の負担や医療ミスについても79%が不安を感じており、現在の医療の質に対しては満足していても、完全な信頼を得るには至っていないことが伺える。

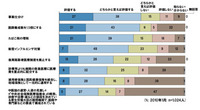

図3●現政権の医療政策に対する評価

民主党がマニフェストに掲げた政策のうち、医療に関連する分野では、事業仕分けや医師数の増員が高く評価されている(図3)。一方、病院中心の医療費配分や新型インフルエンザ対策、後期高齢者医療制度の廃止については、評価が分かれた。

調査は2010年1月、全国の20歳以上の男女1650人を対象に、調査員が訪問してアンケートを配布、回収する訪問留め置きで行われた。有効回収数は1024。

講習会発表

今週水曜日に講演します。話したいことは沢山あります。本業が噺家ではありませんので内容を伝えることに焦点を絞っています。自分で言うのもおかしいですが内容は、歯科だけに関することではなく、病院・施設が主ですので是非聞いてください。

案内は、先週のニュースに記載されています。

舛添前大臣、新型インフル対策の舞台裏など明かす 「日本はワクチン大国を目指すべき」

前厚生労働大臣の舛添要一氏が2月6日、第25回日本環境感染学会で講演し、新型インフルエンザ対策など大臣として指揮を執った施策の舞台裏や当時の苦労話などを明かした。

舛添氏の厚労相在任期間は、07年8月から09年9月までの752日。その間、夜中でも頻繁に報告や相談の電話がかかってくるため、携帯電話を手放せなかったエピソードなどを披露。

新型インフルエンザ対策については、「メディアなどを利用し、情報をできるだけ出すことが危機管理の基本」と語った上で、現場からの情報を得るために新型インフルエンザ対策本部とは別に私的な“セカンドオピニオン組織”を立ち上げたことなどを明かした。

セカンドオピニオン組織のメンバーだったのは、神戸大学医学部感染症治療分野教授の岩田健太郎氏、自治医科大学附属病院臨床感染症センター感染制御部長の森澤雄司氏、山形大学医学部付属病院検査部准教授の森兼啓太氏など。舛添氏は、現場からの情報を得たお陰で、「発熱外来の中止や新型の扱いを季節性と同じものにするなどの意思決定ができた」と述べた。

新型インフルエンザワクチンについては、「最低、国民の過半数分のワクチンを確保しないと、国家の体をなさない」と考えて、ワクチンの輸入を決意したと説明。

今後のワクチン行政について、「自分の国のワクチンぐらい自分の国で作らないといけない。余剰に作って外貨を稼ぐようなワクチン大国にならないといけない。そのために細胞培養などの技術開発も必要だ」などと持論を展開。感染症法と予防接種法を抜本的に改正し、副作用が起きた際は国民全体の基金で救済する必要があるとの見方も示した。

介護職員は「当たり前の感覚を持って」

雑誌の連載や著書、ブログなどを通じた現場からの情報発信で注目される北海道登別市の特別養護老人ホーム「緑風園」施設長の菊地雅洋氏は1月30日、介護老人保健施設ケアセンター八潮(埼玉県八潮市)が開いた研修会で講演した。介護職員に求められる資質として、「当たり前」の感覚を持って利用者の人間らしい生活を守ることなどを挙げた。

「介護職員に求められる資質を考える―介護の常識を問い直そう」と題して講演した菊地氏は冒頭、高齢者が要介護になる原因として、脳血管疾患が最も多いとのデータを紹介。60歳代で脳血管疾患を発症した場合に、平均余命を考慮に入れると、20年以上にわたり、まひなどの後遺症を抱えて生活する可能性を指摘した。その上で、身体機能を生かし、生活と結び付ける長期間継続可能な支援が重要になるとした。

また、介護職員に求められる資質については、性格の問題ではなく、職場で適切にコミュニケーションが取れることが大切とする一方、「相手の心の痛みや悲しみを感じられない人は介護現場には不向き」と述べた。その上で、介護者に必要な能力として、「想像力」と「創造力」を挙げ、現場で生じる課題について「なぜ」を常に繰り返し、課題解決のためのアプローチを図ることが重要とした。

さらに、窓ガラスが割れた状態を放置することが、建物全体の荒廃や地域での犯罪の増加などにつながるとした「割れ窓理論」を応用し、「介護現場の割れ窓理論」を提唱。介護現場での「割れ窓」は言葉であり、「『言葉くらい』という感覚が現場をまひさせ、介護者が上の立場に立って(利用者を)見下ろすといった状態に陥る」と警鐘を鳴らした。ニックネームや「ちゃん付け」で利用者を呼ぶことについては、「プロ意識の欠如」とした。

その上で、▽指示的・命令的な言葉を使う▽おむつが濡れても、定時の交換まで待たせる―などといった行為が、利用者の尊厳を傷付ける場合があることを自覚し、「当たり前の感覚をまひさせずに、利用者の人間らしい生活を守る支援が必要」と訴えた。

介護報酬改定後、月9千円賃金アップ―厚労省が速報値

厚生労働省は、2009年4月の介護報酬改定後、介護従事者の平均給与額が月額9058円増えたとの調査結果の速報値を公表した。1月25日に開いた「社会保障審議会介護給付費分科会調査実施委員会」の第3回会合で示した。

調査は、09年4月の介護報酬改定が介護従事者の処遇改善に反映されているかを検証するため、厚労省が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設、介護療養型医療施設などを対象に実施。08年9月と09年9月の両方の時期に在籍していた従事者を対象とし、09年の新規雇用者や退職者は調査対象から除いた。

調査結果によると、09年の介護従事者の平均給与額は月額23万1366円となり、08年の22万2308円に比べ9058円増えた=表1=。施設別に見ると、特養が28万1800円で1万2052円増、老健が29万6043円で1万1629円増、介護療養型医療施設が30万4505円で6136円増、訪問介護事業所が13万9473円で5868円増、通所介護事業所が19万7331円で8547円増などとなった。

職種別では、「介護職員(訪問介護員を含む)」が19万9854円で、前年の19万935円から8919円改善した=表2=。また、生活相談員・支援相談員は1万2291円改善した一方で、「理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、機能訓練指導員」は8102円アップと開きがあった。このほか、看護職員は8393円、介護支援専門員は9852円のアップとなった。

施設や事業所の給与などの引き上げ状況を複数回答で尋ねたところ、「定期昇給を実施」が43.7%で最も多く、次いで「介護報酬改定を踏まえて引き上げ」(23.4%)、「介護報酬改定に関わらず引き上げ」(21.0%)などと続いた。「給与などの引き上げを行っておらず、今後も引き上げ予定なし」は13.1%だった。

09年度の介護報酬改定を踏まえた処遇改善をめぐっては、日本介護クラフトユニオンが、月給制の介護従事者で月額6475円賃金がアップしたとの調査結果を公表している。

高血圧症予防を目指し「塩を減らそうプロジェクト」が発足

塩分の過剰摂取が健康にもたらすリスクについての正しい知識を普及し、高血圧症を予防することで脳卒中や心疾患リスクの低減につなげようと、医師や製薬企業などが参画した「塩を減らそうプロジェクト」が1月18日、発足した。

同プロジェクト代表顧問に就任した荒川規矩男氏(福岡大名誉教授・NPO法人日本高血圧協会理事長)は同日、東京都内で開かれた発足記者会見で、「高血圧症は加齢に伴う自然現象ではなく、食塩の過剰摂取が累積した結果だ」と強調し、「プロジェクトを通じて、高血圧症の疾患啓発と、その原因となる食塩の摂取を減らす運動を広めていきたい」と述べた。今後は日比谷公園でのウオーキングイベントやウェブサイトによる情報提供などを実施していく。

顧問には荒川氏のほか、木村玄次郎氏(名古屋市立大大学院心臓・腎高血圧内科学教授)、檜垣實男氏(愛媛大大学院病態情報内科学教授)、土橋卓也氏(国立病院機構九州医療センター高血圧内科医長)が就任した。賛同団体・企業には日本ウオーキング協会、オムロンヘルスケア、万有製薬が参加している。

また、プロジェクト大使として俳優の石田純一氏を任命した。石田氏は「日ごろから薄味の食べ物にしたり、適度な運動をしたりしており、これからも体内減塩化に努めます」と述べた。

更新:2010/01/18 16:40 キャリアブレイン

<障害者>政府が定義見直し 「社会の制約」考慮

政府は、身体障害など「障害者」の定義について、抜本的な見直しに乗り出す。従来は個人の問題として心身の機能に注目する「医学モデル」だったが、社会参加を難しくしている社会の側の問題を重視し、必要な支援を把握する「社会モデル」への転換が狙い。「障がい者制度改革推進本部」(本部長・鳩山由紀夫首相)内に設置され、12日に初会合を開く「推進会議」で議論に入る。

障害者については、障害者基本法で「身体障害、知的障害、精神障害があるため、日常生活または社会生活に制限を受ける者」と定める。さらに、身体障害者福祉法など障害ごとに福祉法令があり、それに基づき障害者自立支援法や障害者雇用促進法などが運用されてきた。例えば身体障害では、視覚や聴覚、肢体のほか、腎臓や心臓の障害、HIVは対象だが、他の多くの内臓や免疫系などの障害は対象外だ。

しかし、対象外の人でも社会参加が難しい例は少なくない。見直しでは、障害者は「社会参加に支援やサービスが必要な人」との考え方を基に、一人一人の経済状況や住環境などを踏まえて障害者として認定する定義のあり方を検討する。

政府が07年に署名した国連障害者権利条約は障害者について、「障害のある人であって、さまざまな障壁との相互作用で、平等に完全に参加するのを妨げられる」状態などととらえる。日本は条約を批准していないが、鳩山首相は昨年12月の改革推進本部設置の際、批准へ向け法整備を急ぐよう指示した。

見直しは、障害福祉だけでなく雇用や教育など国内法全体に影響する。「推進会議」メンバーで車椅子を使う尾上浩二・DPI日本会議事務局長は「障害を個人の問題でなく、移動や就労など参加を難しくしている社会の制約の面からみる。参加に必要な支援を促すもので、大きな転換となる」と指摘している。【野倉恵】

過去ログ

- 2025年04月 (2件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)