大阪府は9月10日までに、新型インフルエンザに感染した45歳男性が死亡したことを明らかにした。男性に基礎疾患はなかった。死因は不明。厚生労働省によると、新型インフルエンザ感染者の死亡は疑い例も含めて12人目だが、基礎疾患のない人では初めて。

大阪府によると、男性は3日にのどの痛みと37度の発熱を訴え、7日に医療機関を受診。簡易検査でA型陽性だったため、タミフルを服用した。この時点で重症化の兆候はなく自宅療養となり、8日には解熱。9日朝にも症状がなかったが、同日昼に帰宅した家族が意識不明の男性を発見、1時間後に病院で死亡が確認された。その後、PCR検査で新型インフルエンザ感染が判明した。

府の担当者は、死亡した時点では新型インフルエンザの症状が回復していたことから、死亡と新型感染の因果関係は不明だとしている。

更新:2009/09/10 11:12 キャリアブレイン

記事一覧

新型感染の45歳男性が死亡―基礎疾患なし

認知症の人への接し方とは

高齢社会をよくする女性の会(樋口恵子理事長)は9月7日、東京都内で認知症に関する講演会を開いた。この中で、認知症介護研究・研修東京センター名誉センター長の長谷川和夫氏が「認知症の理解と地域づくり」と題して講演し、認知症の人への接し方として、目を見て話し掛けることや、聞く姿勢を持つことを第一に考えたかかわり方が重要と述べた。

認知症の予防について長谷川氏は、メタボリックシンドロームが脳血管性認知症の原因になることや、アルツハイマー型認知症の発症を早める可能性があることなどを指摘。食生活など生活習慣を改善し、高血圧や肥満などの危険因子を取り除くことが重要と強調した。

認知症の人への接し方については、「人間は言葉のやりとりを補うために目を見る」ことから、目を見て話し掛けることが重要と述べた。

また、患者の気分や感情を大切にすることが求められると指摘。患者が入浴を拒んだ場合に、決められた入浴時間があるとして無理やり入浴させるなど、理屈だけでケアをするのではなく、別の機会にするといった患者に配慮したケアが必要になると述べた。

さらに、長谷川氏がアルツハイマー型認知症の患者を診療した際、患者が言いたいことを言うまで待つという姿勢を実践したところ、患者や家族が満足する診療が可能になったという事例を紹介。その上で、聞くということは同時に待つということが必要になるが、これがよりよいケアをする際に重要になると指摘した。

更新:2009/09/08 14:51 キャリアブレイン

広がり始めた嚥下内視鏡,在宅や一般外来でも嚥下障害に対応

誤嚥性肺炎の原因となる嚥下障害の診療は、これまで一部の医療機関に限られていた。最近、持ち運びも可能な鼻咽喉内視鏡によって、在宅やベッドサイドで嚥下機能を評価する取り組みが広がり始めた。

「個人的な取り組みには限界があるので、システム化に取り組んだ」と語る柴耳鼻咽喉科の柴裕子氏。

在宅医療の現場で、嚥下障害の診療に先進的に取り組んでいるのが神戸市医師会だ。

2008年1月、医師会員を対象にした嚥下障害の相談窓口を開設。誤嚥が疑われる場合や、胃瘻造設後に再び口から食べたいという患者がいる場合に、主治医が医師会の相談窓口を介して、耳鼻咽喉科医に診療依頼をするシステムだ(図1)。

窓口開設に当たって中心的役割を果たした柴耳鼻咽喉科(神戸市灘区)院長の柴裕子氏は、「以前から在宅ケア患者に対する嚥下障害の診療を行っていた。しかし、個人的な対応では限界があるため、嚥下障害の診療が普及することを目指して、システムを作った」と話す。

神戸市では、現在、市内で開業している3人の耳鼻咽喉科医が、主治医からの依頼に応じて、鼻咽喉内視鏡を用いた嚥下機能評価を患者宅に出向いて行っている。

「連携体制を構築できたので、今後は、相談窓口の認知度向上や、参加する耳鼻咽喉科医の数を増やしていきたい」と柴氏は意欲的だ。

日経メディカル2009年9月号「トレンドビュー」(転載)

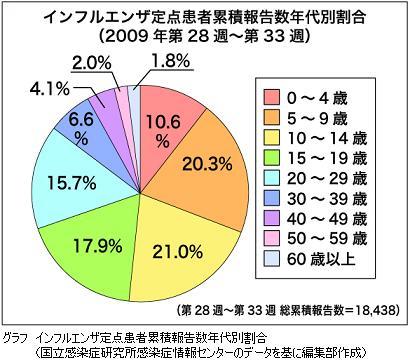

新型インフル患者、85%が20歳代以下―感染研

国立感染症研究所感染症情報センターによると、今年第28週(7月6-12日)から第33週(8月10-16日)の間に、全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザ患者の1万8438人のうち約85%に当たる1万5768人が20歳代以下だった。現在、国内で検出されているインフルエンザウイルスのほとんどが新型であるため、患者の大半が新型に感染していると考えられる。

同センターの調べでは、患者の年代別の割合は0-4歳10.6%、5-9歳20.3%、10-14歳21.0%、15-19歳17.9%、20-29歳15.7%だった=グラフ=。

同センターでは、10歳未満の患者が多い季節性インフルエンザと違い、今回の新型では「10歳代の人が多い」と分析。特に5-19歳が患者発生の中心とみている。今後はほかの年代にも感染が広がる可能性もあるため、警戒を呼び掛けている。

4割弱の患者に経管栄養―介護療養型医療施設

日本慢性期医療協会(武久洋三会長)は8月10日、中央社会保険医療協議会(中医協)の慢性期入院医療の包括評価調査分科会(座長=池上直己・慶大医学部教授)で、「入院患者の食事形態の状況」の調査結果を明らかにした。介護療養型医療施設では、36.7%の患者が経管栄養により栄養補給を行っていることが分かった。

調査は821施設を対象に、今年6月30日現在の患者の食事の形態を聞いたもの。医療療養病床(回復期リハを除く)382施設・3万2123人分、介護療養型医療施設268施設・2万2686人分の回答を得た。

それによると、介護療養型医療施設では、経口摂取が60.2%、経管栄養が36.7%、経静脈栄養が2.3%、絶食が0.8%。経管栄養の内訳は、経鼻栄養12.0%、胃ろう栄養24.3%、「その他」0.4%だった。一方、医療療養病床では、経口摂取が50.1%、経管栄養が39.2%、経静脈栄養が8.2%、絶食が2.6%だった。

2006年度の医療制度改革では、介護療養型医療施設は12年度末までに段階的に廃止するとしている。一方で、現行法では介護職員が経管栄養を行うことは禁止されている。

ページ移動

- 前のページ

- 次のページ

過去ログ

- 2025年04月 (5件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)