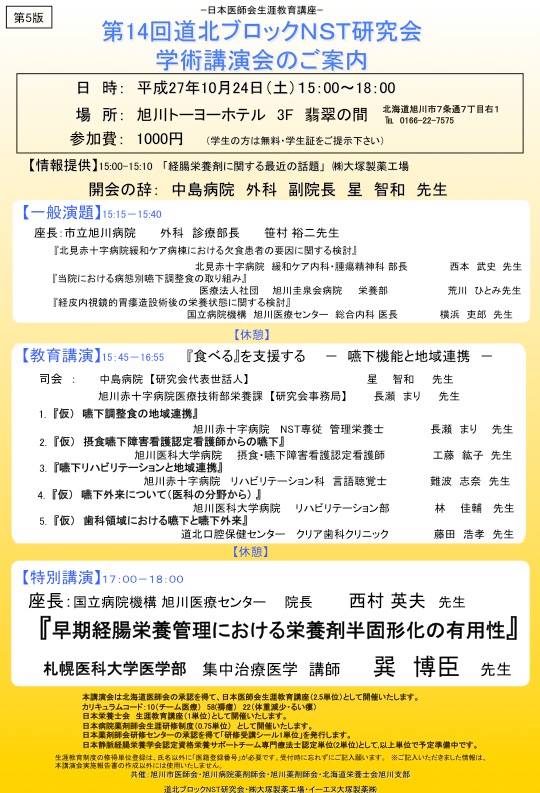

10月24日別紙にてNST勉強会が開催されます。

是非参加してください。

記事一覧

NST勉強会

舌失った患者の発語改善支援 岡山大病院、「夢の会話」外来開設

岡山大病院(岡山市北区鹿田町)は、がんなどで舌を失った患者が再び会話できるよう支援する「夢の会話プロジェクト」外来を開設した。同大の医学、歯学、工学部が連携して独自に開発した装具を用い、発語を改善する。同病院によると、全国でも珍しい取り組みという。

同外来は今月1日に開設。大学院医歯薬学総合研究科(咬合(こうごう)・有床義歯補綴(ほてつ)学)の皆木省吾教授らが、入れ歯を作る技術を応用し、舌の役割を果たす「人工舌」を作ったのがきっかけ。舌がんを患い、舌の4分の3を切除した同研究科の小崎健一教授が実際に使いながら改良を重ねた。

人工舌は、下あごにはめて舌のように動かせる。従来、上あごに装着して発音を助ける装具はあったが、舌の代わりになるものはなかったという。

今後、工学部で音声をデジタル処理する技術を取り入れ、より明瞭に発音できる装置を作る計画。皆木教授は「症例数を増やして人工舌の普遍的なデザインを確立し、ノウハウを全て公開したい。将来的には脳梗塞による言語障害の患者らの支援にもつなげたい」と話す。

外来は初診(火曜午前)と再診(月曜午後)の週2回。装具の製作からリハビリまで一貫体制で支援する。治療は保険適用になる。

問い合わせは咬合・義歯補綴科にファクス(086―235―6689)かメール(kogo.info@cc.okayama―u.ac.jp)。

●がん宣告された小崎教授 「人工舌」誕生後押し

「夢の会話プロジェクト」を後押ししたのは突然、がんを宣告された研究者の存在だ。

岡山大大学院医歯薬学総合研究科の小崎健一教授(51)。広島大歯学部卒業後、大学病院勤務を経て口腔(こうくう)がんの研究者になった。岡山大に着任して1カ月後の昨年5月。舌がんが見つかった。

「がんを研究する自分がまさか患者になるとは…」。専門家であるがゆえに、自分の置かれた状態がよく分かった。「1年、生きられないかもしれない」。そんな思いもよぎったという。

舌を切除する手術を受けたものの再発。3度に及ぶ手術で、中咽頭や右あごの骨も切除し、その影響で会話や食事が難しくなった。「大学教員は話すことが仕事。しゃべれなければ職場復帰できない」。相談を受けた大学の先輩でもある皆木省吾教授らは温めていたアイデアを基に装具を製作。小崎教授に届けた。何度も試作し「人工舌」が誕生した。

歯科薬理学が専門の小崎教授。がんの新薬開発を目指してきた。「創薬の夢はかないそうにないが、歯科医師、がん研究者、患者という三つの立場を経験した人はそういないはず。その立場でしかできないことを精いっぱいしたい。少しでも誰かの役に立てれば幸せ」。人工舌を使い、かみしめるように話した。

薬剤誤飲事故、高齢者に多発で警鐘

消費者庁が9月16日に発表した高齢者の誤飲・誤食事故情報で、薬剤の包装に絡む事例が最多を占めることが分かった。同庁が発足した2009年からの約6年で計165件の事故情報が寄せられ、このうち41.8%(69件)が内服薬のPTP包装シートなどの誤飲によるものだったという。同庁では、PTP包装シートを1錠単位で切り離さないなど、事故防止へ注意を呼び掛けている。

消費者庁に65歳以上の高齢者が食品以外のものを誤飲したという事故情報は、2009年9月‐15年7月に165件寄せられ、このうち25件は入院治療を要したという。年代別では75‐79歳、80‐84歳で事故が多く見られ、内服薬などの包装を誤飲した事故69件のうち、53件はPTP包装シートを占めた。他には、洗剤や洗浄剤26件、部分入れ歯17件、乾燥剤11件などと続いた。

PTP包装シート誤飲の具体的な事例では、60歳代の女性が夕食後に内服薬をシートごと誤飲し、嚥下時の違和感が続くため医療機関に訪れて内視鏡で除去したが、経過観察のため入院した。別の事例では、90歳代の男性が朝食後に家族が切り取って渡した内服薬をシートごと飲み込み、喉につかえた感じがあったため救急車で来院し、胃カメラで食道から回収した。

同庁では、PTP包装シートを飲み込むと喉や食道、腸などの人体内部を傷つけたり穴を開けたりして重大な傷害を招く危険性や、検査をしてもX線を透過するため、発見が遅れて重症化する恐れがあると指摘している。高齢者は視覚、味覚などの身体機能や判断力の低下などで誤飲、誤食リスクが高まる可能性があるとして、薬のPTPシートを1錠ずつ切り離さないことや食品、薬とそれ以外のものは分けて保管することなど、事故防止策を講じるよう注意を喚起している。

誤嚥性肺炎を見極めるX線読影【研修最前線】

世の中の肺炎で一番多いのは、実は誤嚥性肺炎だと思います。Common diseaseなので今日は誤嚥性肺炎の診断について少し詳しく述べます。配布プリントを見てください。まず、誤嚥性肺炎の患者の場合には寝たままポータブルで撮らなくてはならないことが多く、CTまで撮れないことも多いです。そのため劣悪な条件の胸部単純X線を読影しなければなりません。誤嚥した物は重力に従って下に落ちますのでS10という内側最下部に影が出る事が多いです。

また誤嚥性肺炎は過去に何回も繰り返している事がほとんどです。つまり滲出機転が働いて水浸しで辺縁が不鮮明な浸潤影だけではなく、線維化した所見を示す辺縁が鮮明な斑状影や線状影がスーパーインポーズしている場合が多いです。また胸水も多く見られる所見です。これは誤嚥するような人は、低栄養で漏出性胸水を呈する人が多い、常に誤嚥を繰り返して肺炎のための胸水貯留する人がいる、心臓が悪くて心不全を合併する人が多い事によると思います。

このような所見を呈する誤嚥性肺炎X線を的確に診断するには、シルエットサインの確認は重要です。下肺野内側の陰影、胸水はシルエットサインの異常として出やすいです。症例によってはシルエットサイン陽性が唯一の所見である場合もあります。誤嚥性肺炎が疑われる人のX線では、特にシルエットサインよく見てください

「マイナンバー制度」がいよいよ始まります

マイナンバーの導入準備は、

従業員を雇用している全ての事業者に必要です。

平成27年10月から、住民票を有する全ての方に「マイナンバー」が通

知されます。

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保

障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。

事業者においては、平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年

1月以降)、従業員の税や社会保険の手続きを行うためにマイナンバ

ーが必要となります。

企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融

機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があるとともに、

事業主においてはその取得から取扱いについて十分理解する必要があり

ます。

つきましては、マイナンバー法の規定や事業所が行うべき実務に鑑み、

従業員数にかかわらず、様々なリスク管理に必要な社内規定を作成する

等の対策が望ましいと考えます。

(以上、日歯メールマガジンNo.410より転載)

室伏広治氏が東京医科歯科大教授に!

アテネ五輪陸上男子ハンマー投げ金メダルの室伏広治氏(39)が、准

教授を務める中京大(名古屋市)を辞め、10月から東京医科歯科大

(東京都文京区)の教授に就任する。8月16日、同大学が会見し発表

した。

現役選手と大学教員に加え、2020年東京五輪・パラリンピックのスポ

ーツディレクターも担う室伏は「東京での活動がメーンになってきて

おり、拠点を東京に移す」と決断の理由を語った。

練習は都内の大学などで行っていくという。

同大学は、スポーツの分野で医歯学と科学を連携させる「スポーツサ

イエンス機構」を10月に発足させる。室伏は機構の中で、スポーツ科

学部門を担当するスポーツサイエンスセンター長に就く。動作解析研

究のほか、けがの予防、故障からの復帰などの面からアスリートを支

援する態勢作りを目指す。

▽ 詳しくは 東京医科歯科大学 スポーツサイエンス機構 ▽

http://www.tmd.ac.jp/sso/greeting2/index.html

がん検診の所得控除検討 ‐歯周病検診にもつながるか?‐

がん検診や予防接種などを受けた場合に、自己負担額を所得から控除

する税負担軽減制度の創設を政府が検討している。

薬局などで買える一般用医薬品(市販薬)の購入費が年間1万円を超

えた場合に、超過分を所得から控除する制度の導入も検討する。

病院に行かずに自分で健康を管理する「セルフメディケーション」の

取り組みを促し、医療費抑制につなげる狙いがある。厚生労働省が

2016年度税制改正要望に盛り込み、年末の税制改正に向け政府内で調

整する。

検診の費用は内容によって異なるが、自己負担額が数万円かかること

もある。この分を所得から控除して税負担を抑える仕組みにより、個

人の負担感を和らげ、受診促進につなげたい考えだ。対象として他に

特定健診(メタボ健診)や歯周疾患検診、骨粗しょう症検診などが考

えられている。

▽ 関連記事:セルフメディケーション(自療)による医療費削減 ▽

https://ds-pharma.jp/gakujutsu/contents/epharmacy/professional/14.html

外来環の実施状況調査予定はない(政府見解) 歯科通信 第4721号

西村まさみ参議院議員が、歯科外来診療環境体制加算(外来環)につ

いて施行から7年経過したが、届出医療機関の割合が12%にとどまっ

ている点を踏まえ、同加算を再検討する時期に来ていると質問主意書

を提出し、政府見解がなされた。

主意書の内容は(1)~(4)

(1) 施設基準の見直しの必要性

(2) 21年度来行われていない実施調査の実施可能性

(3) AEDの保有状況ならびに使用回数

(4) 歯科吸引装置の誤嚥防止効果等

政府見解(1)~(4)

(1) 中医協で検討

(2) 調査を行う予定はない

(3) 把握していない

(4) 歯科吸引装置は研磨削片等の細かな物質の吸引を目的とし

誤嚥防止を期待したものではない

過去ログ

- 2026年02月 (17件)

- 2026年01月 (31件)

- 2025年12月 (26件)

- 2025年11月 (24件)

- 2025年10月 (26件)

- 2025年09月 (20件)

- 2025年08月 (22件)

- 2025年07月 (21件)

- 2025年06月 (12件)

- 2025年05月 (13件)

- 2025年04月 (5件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)