歯ぐきが細菌によって溶ける歯周病について、患者の骨髄液から骨や筋肉のもとになる幹細胞を採取して培養後に患部へ移植し、歯ぐきを再生させることに広島大の研究グループが成功した。患者を対象にした臨床研究で、移植をした患部は4~8ミリほど歯ぐきが回復した。

細胞培養技術の向上などで再生効果を高め、3年以内に厚生労働省へ先進医療を申請、実用化を目指す。

毎日新聞 2010.3.18

記事一覧

幹細胞で歯ぐき再生

認知症GHのスプリンクラー、6割が未設置―厚労省

厚生労働省は4月23日、全国の認知症高齢者グループホームのうち、スプリンクラー未設置は約60%だったとの暫定集計値を発表した。設置義務のある延べ面積275平方メートル以上の事業所では約54%、275平方メートル未満では約87%が未設置だった。

厚労省は、札幌市のグループホームで3月に発生した火災を受け、全国の約1万事業所を対象に調査を実施。消火設備の設置状況や非常災害対策の実施状況、事業形態、入所者数、夜間の勤務体制などを調べた。

昨年4月に施行された改正消防法施行令で、延べ面積275平方メートル以上の施設にはスプリンクラーの設置が義務付けられた。しかし、既存の施設は2011年度末まで設置が猶予されている。

長妻昭厚労相は同日の閣議後の記者会見で、現在スプリンクラーの設置が義務付けられていない275平方メートル未満の施設や、自動火災報知設備などを補助の対象に含めることを関係省庁と検討する方針を示した。

■夜勤職員、1ユニットは1人が97%

夜間の勤務体制についての調査では、1ユニットの事業所の97%で夜勤職員が1人だった。2ユニットの事業所では83%が2人だったが、1人の事業所が17%あった。グループホームでは、原則1ユニットに1人以上の夜勤職員を配置する必要があるが、2ユニットの場合、利用者の処遇に支障がなければ、併設する他の共同生活住居の職務に従事できるため、1人の配置で足りる。

( 2010年04月23日 16:33 キャリアブレイン )

顎関節症とよく似た症状 咀嚼筋腱・腱膜過形成症

最近になり、顎関節症と思われていた疾患の中に咀嚼筋腱(けん)・腱膜過形成症という疾患が含まれていることが分かってきました。咀嚼筋の腱や腱膜が過形成されることにより、咀嚼筋がうまく伸びなくなる疾患です。

顎関節症の一型とよく似た症状のため、顎関節症として治療されたことも少なくありませんでした。現在では比較的診断も容易で、手術で症状が改善されることが多いのも分かっています。

福島民友 2010.3.12

【脳梗塞】予防のために水分をたくさん取るべきか

夜間頻尿を主訴として、北上中央病院(沖縄県北谷町)副院長の菅谷公男氏の元を訪れる患者の中には、1日2L以上の水分を摂取している人が少なくない。よくよく話を聞くと、「脳梗塞や心筋梗塞予防に水分をいっぱい取るように」と医師にアドバイスされているようだ。

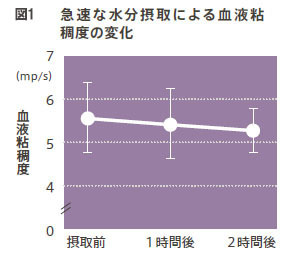

だが、菅谷氏は「大量に水分を摂取しても、脳梗塞や心筋梗塞の原因の一つといわれる血液の粘稠度を低下させるという根拠はない」と指摘する。同氏は、健常者の協力を得て、(1)5分間で1Lの水を飲んでもらう(2)1週間毎日2Lの水を摂取してもらう──という2つの試験を行い、それぞれ血液粘稠度がどのように変化するのかを調べた。

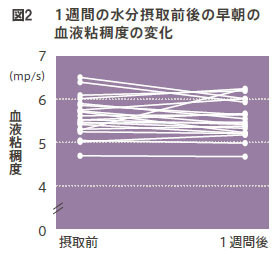

その結果、前者では「一気に水分を取ると一時的に血液粘稠度は若干下がるが、すぐに戻り、意味のある変化ではなかった」と菅谷氏(図1)。毎日大量に飲水摂取した人でも血液粘稠度は下がらず、排尿回数が増えただけだった(図2)。同時期に海外から同様の結果を示す論文も発表されている。

健常者21人に毎日2L以上の水を1週間摂取してもらい、早朝血液粘稠度と排尿回数を検討。排尿回数は増えたが、血液粘稠度は変わらなかった。(出典:J Urology 2007;14:470-2.)

高齢者においては、脱水予防のために十分な水分摂取が必要だとも考えられがちだが、あくまで、介護を必要とする人や認知症などで喉の渇きが自覚できないような、脱水のリスクの高い人が対象だ。「そういった人に気を配るのは意味があるが、ADLが自立した元気な人が脱水になっているとは考えにくく、無理して飲む必要性はない」と菅谷氏は話す。

むしろ、夜間頻尿になることでQOLや予後も悪くなることが明らかになっている。夜間排尿の回数が多いほど転倒の危険性が高いことや、夜間頻尿があると死亡率が高くなることが報告されている(Am J Cardiol 2006;15:1311-5.)。さらに、菅谷氏の研究では、夜間頻尿群(2回以上)では、健常者に比べて日中、夜間とも血清ヒト心房性Na利尿ペプチド(HANP)と脳性Na利尿ペプチド(BNP)が高くなっており、心臓に負荷がかかっていることも分かった(Neurourol Urodyn 2008;27:205-11.)。「年をとると膀胱に尿をためられる量が減るため、夜間1回トイレに起きる程度は仕方がない。だが、2回以上起きるケースは明らかに水分の取りすぎで、いいことはない」と同氏は指摘する。

適切な水分摂取量は、体形や生活環境、汗のかきやすさなどにより人によって様々だ。菅谷氏は、まず1日の尿量を計測してもらい、尿量の合計が「体重(kg)×20~30mL」程度になるように水分摂取量を調節するとよいと勧めている。

介護職員、勤務1年以下が20%―福島県の介護関連NPO法人が調査

福島県で介護施設を運営するNPO法人「まごころサービス福島センター」は4月21日、県内600の介護福祉施設の経営者と職員を対象に実施した実態調査の結果を発表した。それによると、勤務年数が1年以下の職員が20%であることなどが分かった。

調査は厚生労働省の委託事業で、今後の介護福祉施設の経営基盤強化と、職員の待遇改善に生かすことを目的に今年1月5―29日に実施された。経営者と職員に分けて調査し、148施設の計314人から回答を得た。

経営者に職員の勤務年数を尋ねたところ、「1年以下」が20%で最も多く、「3―4年」(19%)、「1―2年」(17%)と続いた。5年以下が7割を占めている。今後の経営課題(複数回答)については、「職員の創意工夫」(70%)、「介護保険制度の改正」(67%)、「地域連携」(59%)が多い。

職員への調査では、継続勤務に必要な条件(複数回答)について、「給料」(68%)、「安定性」(41%)、「将来性」(36%)などが多かった。行政や地域への要望では、「利用者と現場の理解」が23%で最も多く、「介護制度の整備」(15%)、「関係団体との連携」(14%)、「研修制度の充実」(12%)と続いた。

厚労省介護雇用管理改善推進事業の半田節彦担当推進員は、調査結果について「法改正や事業拡大での経営向上と職員の処遇改善には時間がかかるため、職員の創意工夫、家族と地域による介護が必要だと分かった」と話している。

( 2010年04月22日 14:50 キャリアブレイン )

「桃太郎のお供は?」「アンパンマン!」 昔話知らない子供たち

桃太郎の鬼退治にお供したのは犬、猿、おばあさん!? 桃太郎や浦島太郎といった有名な童話や昔話を子供たちが知らない傾向にあることが、大学教授らのグループが行った調査で分かった。人気アニメキャラクターが昔話に登場すると考える子供もいた。背景には、親がこうした物語の絵本を子供に与えないという近年の事情もあるようだ。

筑波大学大学院の徳田克己教授(子供支援学)らのグループが平成2年から10年ごとに、子供と21の童話・昔話とのかかわりを調査。3回目の今年は東京都や愛知県などの幼稚園児259人を対象に、親を通じて自由回答による聞き取りで実施した。

調査結果によると、桃太郎が鬼退治のときに腰につけた物について、2年の調査では3歳児の76%、5、6歳児の91%が「きびだんご」と正解。しかし、20年後の今回はそれぞれ22%、51%と低下。誤答にはパン、ケーキ、シチューといった洋食も挙がった。

桃太郎と一緒に鬼退治に行った「犬、猿、雉(きじ)」の理解は、20年間で3歳児は49%から22%、5、6歳児で89%から50%にそれぞれ下がった。おばあさんやキツツキなどのほか、アニメキャラクターの「アンパンマン」と“珍答”もあったという。

「浦島太郎は誰の背中に乗って行ったか」については、3歳児で理解していたのは62%から30%へ低下。犬、猿、桃太郎などの誤答のほか、ここでもアンパンマンが登場した。

徳田教授によると、訪問先の幼稚園などでは近年、アニメキャラクターが昔話や童話に登場するとの誤解を持つ子供が多いという。「物語をキャラクターでアレンジした人形劇などのイベントや、絵本の影響ではないか。アレンジを否定はしないが、子供たちが原作をきちんと理解してからでないと、誤解して育ってしまう」と憂慮する。

絵本の所有率は、桃太郎が最も高かった。ただ、初回の調査では兄姉のいない5、6歳児の97%が持っていたが、今回は55%とほぼ半減。ほかの絵本の所有率も、浦島太郎94→38%▽さるかに合戦94→37%▽舌切りすずめ85→20%▽花さかじいさん88→29%-など軒並み激減。親がこうした昔話の絵本を与えない傾向が分かった。

親が絵本を読んだり話したりした経験も、桃太郎97→73%▽浦島太郎97→55%▽かぐや姫90→32%-などと低下した。

徳田教授は「親も物語をよく知らなくなってきている。日本の昔話には年寄りをいたわる、うそをつかないなどの道徳が自然に身に付くものが多く、大切にしてほしい」と話している

今回の調査は5月3日の絵本学会で発表される。

4月24日18時42分配信 産経新聞

子供がなるケースも 睡眠時無呼吸症候群⑥情報編

睡眠時無呼吸症候群は、眠っているときに何度も呼吸が止まる病気だ。気道がふさがる「閉塞症」(OSAS)と呼吸中枢の機能障害による「中枢症」、両者の「混合性」があり、多いとされるのは閉塞症。肥満や小さなあご、扁桃肥大などが原因で、激しいいびきや昼間の眠気が主な症状となる。

正確な診断には一泊入院をし、脳症などを計る睡眠ポリグラフ検査を受ける必要がある。眠気などのほか、就寝中に10秒以上の無呼吸、呼吸量が普段の半分以下になる低呼吸が1時間に5回以上起きれば、OSASとされる。眠気などがなくても、無呼吸・低呼吸が1時間に15回以上あればOSASだ。

OSASは子供にも起こる。苦しそうにいびきをかいたり、就寝中に呼吸にともなって胸がへこんだりする。日中は口を開けて眠そうにしているのも、特徴的な症状だ。ほとんどが扁桃肥大が原因で、手術すれば症状は改善する。

朝日新聞 2010.3.21

鼻から送られる空気が生命線 睡眠時無呼吸症候群②

無呼吸や低呼吸が1時間に60回以上。重症のOSASだった。この状態が続くと心臓に負担がかかる。塚田さんが心不全になったのは、OSASも影響していたようだ。約3ヶ月入院した。120キロあった体重は80キロ台まで落ち、体調も回復した。

退院前、鼻マスクから加圧した空気を送り込む経鼻的持続陽圧呼吸法(CPAP)の器具を渡された。長いホースを見て、「寝相が悪いけれど、大丈夫かな」と心配した。CPAPをすると、すぐに効果が出た。朝、すっきり目覚めた。昼間眠気に襲われたり、夜中に何度もトイレに起きたりするOSASの症状がなくなった。安心して、タクシー運転手の仕事に復帰できた。

朝日新聞 2010.3.17

過去ログ

- 2025年04月 (5件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)